令和3年(2021) 5月09日 車 単独

恐羅漢山1346.4m 中国地方 広島県/島根県

天気:晴れ

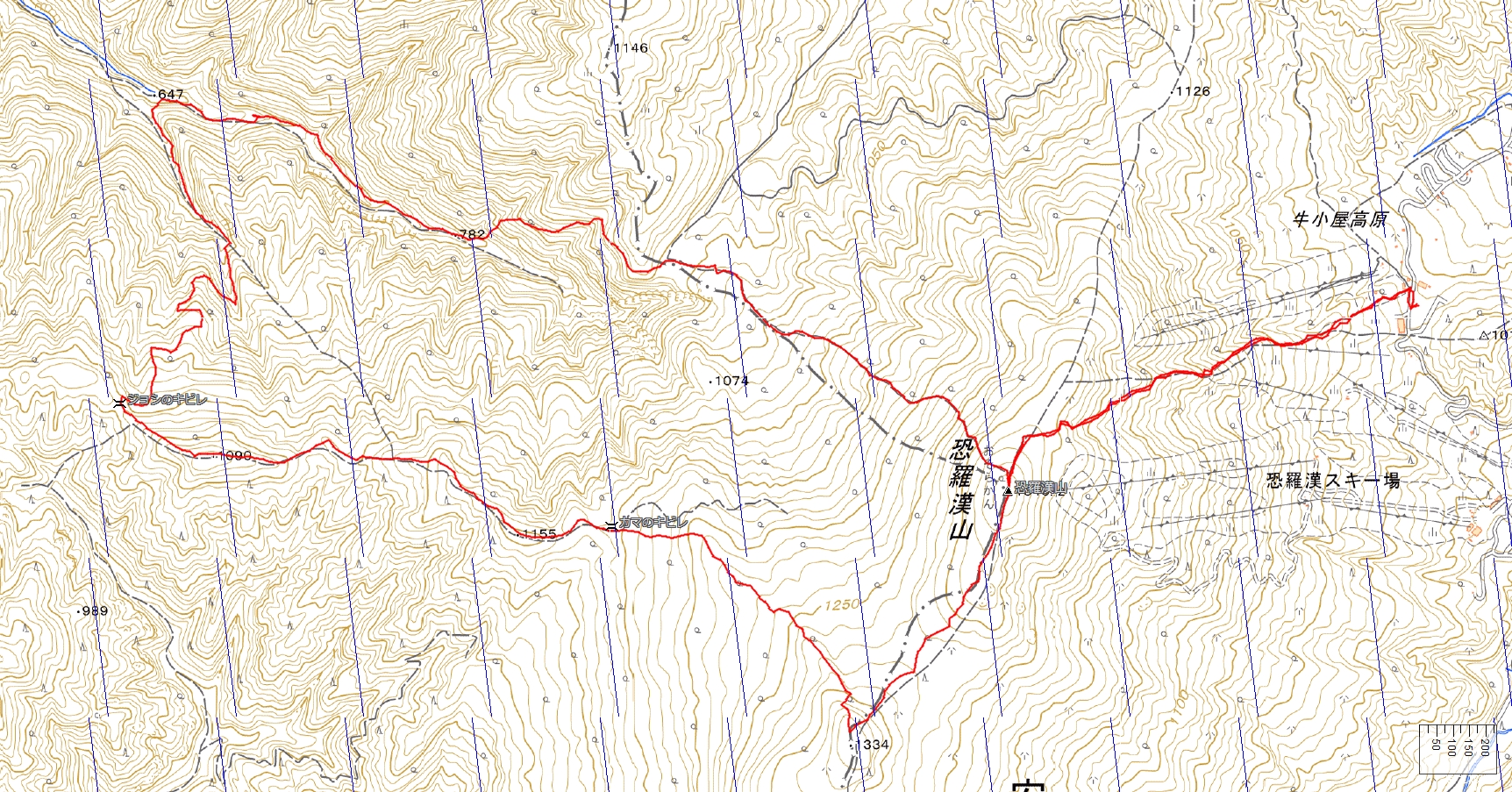

前半(登山) 恐羅漢山登山口(8:25)→(立山コース)→稜線(9:30)→恐羅漢山山頂 (9:40)→旧恐羅漢山山頂(10:20)→ジョシのキビレ(11:50)→ジョシ谷(12:25)→亀井谷合流点(13:05)→台所原(14:35)

後半(登山) 台所原(14:35)→恐羅漢山山頂(15:55~16:05)→(立山コース)→恐羅漢山登山口(16:55)

アクセス 山陽道→広島道→中国道(~戸河内)→国道191号→→恐羅漢山登山口駐車場

恐羅漢山1346.4m 中国地方 広島県/島根県

天気:晴れ

前半(登山) 恐羅漢山登山口(8:25)→(立山コース)→稜線(9:30)→恐羅漢山山頂 (9:40)→旧恐羅漢山山頂(10:20)→ジョシのキビレ(11:50)→ジョシ谷(12:25)→亀井谷合流点(13:05)→台所原(14:35)

後半(登山) 台所原(14:35)→恐羅漢山山頂(15:55~16:05)→(立山コース)→恐羅漢山登山口(16:55)

アクセス 山陽道→広島道→中国道(~戸河内)→国道191号→→恐羅漢山登山口駐車場

久しぶりに恐羅漢山に登ることにした。もちろんバリエーションルート。恐羅漢山から旧羅漢山に登ってジョシのキビレからジョシ谷へ。ジョシ谷を下って亀井谷に合流して上流部へと歩いてゆき三十三曲がり経由で台所原へ。そこから再び恐羅漢山山頂に登って下山をするコースだ。

6時25分に自宅を出発した。山陽道から中国道に入って戸河内インターで下りた。国道191号を北上して深入山のふもとを通って恐羅漢山登山口駐車場へ。東側にある建物にトイレがある。車が数台停まっていてハイカーが登っていった。羽虫が飛んでいそうなので森林香をザックに着けた。

8時25分、出発した。山頂への最短コースの立山コースで恐羅漢山山頂へ。たいていのハイカーは夏焼のキビレ経由で登るようだ。スキー場の端っこに付けられた登山道を登っていく。この冬はまずまずの降雪があったのでスキー場はにぎわったようだ。風が強くて寒い。晴れ予報だけど雲が多くて北から南へと流れている。

8時55分、スキー場最上部から山の中へ。新緑がとてもきれい。この前の船通山もそうだったけどこの時期の山は緑がまぶしく明るい。野鳥が近くで鳴いている。オオカメノキの白い花が咲いている。9時半、夏焼峠からのコースと合流して左へ山頂へと登っていく。台所分かれをすぎてすぐ9時40分、恐羅漢山山頂に着いた。誰もいない。

霞んでいて展望はイマイチ。休まず旧羅漢山へ向かう。エンレイソウの群落、終わりかけのタムシバが咲いている。鞍部は少しぬかるんでいる。10時20分、旧羅漢山に着いた。少し休んで水分補給。岩の右側からジョシのキビレへの尾根上の登山道を下っていく。最初は岩の間を通っている。左を見ると岩がゴロゴロしている。左側は植林だ。尾根上は基本下りだけれど時々小さなピークがある。笹がでてきているが道は明瞭だ。10時50分、カマのキビレに着いた。広見山周回コースをとると左側からここへと戻ってくる。

さらに尾根上を進んでいく。新緑が素晴らしいが写真ではなかなか表現できないのが残念だ。右に天杉山・野田原の頭あたりが見えている。次回の恐羅漢山ではあちらを歩きたい。時々大きな枝が登山道に落ちている。風や雪で落ちてきたのだろう。小ピークへの急な登りを経て11時50分、ジョシのキビレに着いた。

ここから右へジョシ谷へと下りていく。この下りていくところのブナの森がとても素晴らしい。少し笹が伸びてきているが歩くのには問題ない。去年もあった倒木を乗り越える。このあたり熊が住んでいるのだろうが見たことがない。左側の谷を隔てた斜面にいそうだけど探しても動物はいないし見たことがない。沢の流れる音がするともうすぐジョシ谷だ。谷へ下りる手前が少し崩れている。ソロで山深くあまり人が通らないところなので怪我をすると大変なので念のため?慎重に通過した。まあ大したことはないのだけど。

12時25分、ジョシ谷に下りた。ここからジョシ谷を下っていく。下流側に向かって左側を下りていくことが多い。すごく背の高いナナカマドがある。V字型の谷だ。リボンや踏み跡がある。下っていくと以前にはなかった倒木が。これを何とか乗り越えると再び踏み跡が続いていた。亀井谷に合流する手前で沢の右側に渡って13時05分、亀井谷に合流した。

ここから沢を上流に向かって右側に付けられた踏み跡を登っていく。天気がすっかり回復して輝く緑が最高にきれいだ。対岸に石垣が見えている。13時10分、シャガが数輪咲いている。13時20分、今度は八重咲のヤマブキソウがでてきた。以前歩いた時にも咲いていたのを覚えている。この先で沢の左側へと渡渉する。ここが一番深いところ。こけたらカメラが・・・だからこけられない。去年春に来た時より水量がある。慎重に通過する。以前ロープが張られていたが切れている。

沢の左側を登っていく。沢に黒っぽい滝がある。13時25分、ロープが踏み跡沿いというか廃林道沿いに付けられている。この先、やや大きめの沢が横切っていて渡る。13時40分、沢の右側にテープが見える。石の上にケルンが積み上げられている。ここで渡渉するが去年は水量が少なくてドボンの心配はなかったがこちらもいつもより少し水量が多くてカメラがあるので転ばないように気を付けて通過した。カメラなどがなければこけても冷たいだけだ。

左に石垣がある。さらに登っていくと対岸にリボンがある。渡るところはやや不明瞭になっているが上流部で水量が少ないので何か所かで渡ることができる。リボンのつけられた廃林道を登っていく。

13時55分、廃林道が行き止まりとなり沢が横切っている。炭焼き窯跡がありリボンがつけられており山腹を上がってこの沢を渡ると三十三曲がりだ。ここまでくると安心だ。ジグザグ道を登ってやがて山腹道となる。ここも美しいブナ林が続く。

14時35分、台所原に着いた。ここで遅い昼ご飯。しっかりと水分補給もして恐羅漢山へと登り返していく。台所原のブナ林もまあすごいこと。このすばらしさを写真で表したいけれども難しい。チゴユリ、エンレイソウ、ニシキゴロモなどが咲いている。ミヤマカタバミも。岩がゴロゴロしたところがある。いつも水が流れる音がする。美しいブナを鑑賞しながら登っていく。ツクバネソウも咲いていた。15時50分、ロープがある。雨上がりなどはありがたいだろう。

15時55分、夏焼峠からのコースに合流して少し登ると再び恐羅漢山山頂に着いた。今回も誰もいない。霞がとれて青空が素晴らしい。鷹ノ巣山が良くわかる。うっすら三瓶山が見えている。

16時05分、下山を開始する。夏焼峠経由も考えたが写真を撮ったりしていると結構時間がかかってしまったので立山コースで下りていく。夏焼峠への登山道を下りていくと「登山口1.2km」の道標がありここで右へ。国設スキー場分れはまっすぐ進む。野鳥のさえずりを聴きながらやがてスキー場へ。16時55分、駐車場まで戻ってきた。久しぶりの恐羅漢山、ジョシ谷と亀井谷を歩くこともできた。満足満足。17時05分に車で出発して18時35分に戸河内インターから中国道へ。西条インターに18時35分、自宅には18時40分に着いた。

カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II

レンズ:OLYMPUS M.ZUIKO 12-100mm PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro

LAOWA 7.5mm f/2 MFT Light Weight Version

画像編集ソフト:Adobe Lightroom

6時25分に自宅を出発した。山陽道から中国道に入って戸河内インターで下りた。国道191号を北上して深入山のふもとを通って恐羅漢山登山口駐車場へ。東側にある建物にトイレがある。車が数台停まっていてハイカーが登っていった。羽虫が飛んでいそうなので森林香をザックに着けた。

8時25分、出発した。山頂への最短コースの立山コースで恐羅漢山山頂へ。たいていのハイカーは夏焼のキビレ経由で登るようだ。スキー場の端っこに付けられた登山道を登っていく。この冬はまずまずの降雪があったのでスキー場はにぎわったようだ。風が強くて寒い。晴れ予報だけど雲が多くて北から南へと流れている。

8時55分、スキー場最上部から山の中へ。新緑がとてもきれい。この前の船通山もそうだったけどこの時期の山は緑がまぶしく明るい。野鳥が近くで鳴いている。オオカメノキの白い花が咲いている。9時半、夏焼峠からのコースと合流して左へ山頂へと登っていく。台所分かれをすぎてすぐ9時40分、恐羅漢山山頂に着いた。誰もいない。

霞んでいて展望はイマイチ。休まず旧羅漢山へ向かう。エンレイソウの群落、終わりかけのタムシバが咲いている。鞍部は少しぬかるんでいる。10時20分、旧羅漢山に着いた。少し休んで水分補給。岩の右側からジョシのキビレへの尾根上の登山道を下っていく。最初は岩の間を通っている。左を見ると岩がゴロゴロしている。左側は植林だ。尾根上は基本下りだけれど時々小さなピークがある。笹がでてきているが道は明瞭だ。10時50分、カマのキビレに着いた。広見山周回コースをとると左側からここへと戻ってくる。

さらに尾根上を進んでいく。新緑が素晴らしいが写真ではなかなか表現できないのが残念だ。右に天杉山・野田原の頭あたりが見えている。次回の恐羅漢山ではあちらを歩きたい。時々大きな枝が登山道に落ちている。風や雪で落ちてきたのだろう。小ピークへの急な登りを経て11時50分、ジョシのキビレに着いた。

ここから右へジョシ谷へと下りていく。この下りていくところのブナの森がとても素晴らしい。少し笹が伸びてきているが歩くのには問題ない。去年もあった倒木を乗り越える。このあたり熊が住んでいるのだろうが見たことがない。左側の谷を隔てた斜面にいそうだけど探しても動物はいないし見たことがない。沢の流れる音がするともうすぐジョシ谷だ。谷へ下りる手前が少し崩れている。ソロで山深くあまり人が通らないところなので怪我をすると大変なので念のため?慎重に通過した。まあ大したことはないのだけど。

12時25分、ジョシ谷に下りた。ここからジョシ谷を下っていく。下流側に向かって左側を下りていくことが多い。すごく背の高いナナカマドがある。V字型の谷だ。リボンや踏み跡がある。下っていくと以前にはなかった倒木が。これを何とか乗り越えると再び踏み跡が続いていた。亀井谷に合流する手前で沢の右側に渡って13時05分、亀井谷に合流した。

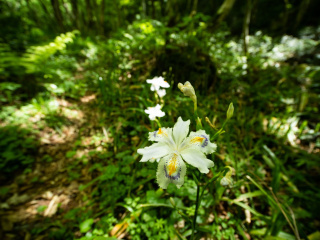

ここから沢を上流に向かって右側に付けられた踏み跡を登っていく。天気がすっかり回復して輝く緑が最高にきれいだ。対岸に石垣が見えている。13時10分、シャガが数輪咲いている。13時20分、今度は八重咲のヤマブキソウがでてきた。以前歩いた時にも咲いていたのを覚えている。この先で沢の左側へと渡渉する。ここが一番深いところ。こけたらカメラが・・・だからこけられない。去年春に来た時より水量がある。慎重に通過する。以前ロープが張られていたが切れている。

沢の左側を登っていく。沢に黒っぽい滝がある。13時25分、ロープが踏み跡沿いというか廃林道沿いに付けられている。この先、やや大きめの沢が横切っていて渡る。13時40分、沢の右側にテープが見える。石の上にケルンが積み上げられている。ここで渡渉するが去年は水量が少なくてドボンの心配はなかったがこちらもいつもより少し水量が多くてカメラがあるので転ばないように気を付けて通過した。カメラなどがなければこけても冷たいだけだ。

左に石垣がある。さらに登っていくと対岸にリボンがある。渡るところはやや不明瞭になっているが上流部で水量が少ないので何か所かで渡ることができる。リボンのつけられた廃林道を登っていく。

13時55分、廃林道が行き止まりとなり沢が横切っている。炭焼き窯跡がありリボンがつけられており山腹を上がってこの沢を渡ると三十三曲がりだ。ここまでくると安心だ。ジグザグ道を登ってやがて山腹道となる。ここも美しいブナ林が続く。

14時35分、台所原に着いた。ここで遅い昼ご飯。しっかりと水分補給もして恐羅漢山へと登り返していく。台所原のブナ林もまあすごいこと。このすばらしさを写真で表したいけれども難しい。チゴユリ、エンレイソウ、ニシキゴロモなどが咲いている。ミヤマカタバミも。岩がゴロゴロしたところがある。いつも水が流れる音がする。美しいブナを鑑賞しながら登っていく。ツクバネソウも咲いていた。15時50分、ロープがある。雨上がりなどはありがたいだろう。

15時55分、夏焼峠からのコースに合流して少し登ると再び恐羅漢山山頂に着いた。今回も誰もいない。霞がとれて青空が素晴らしい。鷹ノ巣山が良くわかる。うっすら三瓶山が見えている。

16時05分、下山を開始する。夏焼峠経由も考えたが写真を撮ったりしていると結構時間がかかってしまったので立山コースで下りていく。夏焼峠への登山道を下りていくと「登山口1.2km」の道標がありここで右へ。国設スキー場分れはまっすぐ進む。野鳥のさえずりを聴きながらやがてスキー場へ。16時55分、駐車場まで戻ってきた。久しぶりの恐羅漢山、ジョシ谷と亀井谷を歩くこともできた。満足満足。17時05分に車で出発して18時35分に戸河内インターから中国道へ。西条インターに18時35分、自宅には18時40分に着いた。

カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II

レンズ:OLYMPUS M.ZUIKO 12-100mm PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro

LAOWA 7.5mm f/2 MFT Light Weight Version

画像編集ソフト:Adobe Lightroom

地図 出典 国土地理院

備考

garminconnect

装備

靴 シリオ P.F.46

ザック グレゴリー ZULL40

その他 ダブルストック(モンベル)・GPS(fenix5x+oregon400t)・熊鈴・クマよけスプレー

備考

garminconnect

装備

靴 シリオ P.F.46

ザック グレゴリー ZULL40

その他 ダブルストック(モンベル)・GPS(fenix5x+oregon400t)・熊鈴・クマよけスプレー

ソウシチョウ

ジョシのキビレからジョシ谷へ。

ジョシ谷へ下りる道は美しいブナ林が広がる。

ジョシ谷

亀井谷

八重のヤマブキソウ

自然あふれる亀井谷

台所原から恐羅漢山山頂へ。

恐羅漢山山頂より

三瓶山が見えている。

恐羅漢山の登山者用駐車場

8時25分、出発した。山頂への最短コースの立山コースで恐羅漢山山頂へ。

スキー場を登っていく。

夏焼峠からの登山道と合流し左へ登っていく。

恐羅漢山山頂に着いた。誰もいない。旧羅漢山へと向かう。

旧羅漢山山頂に着いた。「→広見谷林道」の方向へと向かう。

カマのキビレをへてジョシのキビレへとまずは向かう。

しばらく岩の間を歩いていく。

この岩の間を歩く。

尾根の上を歩いていくとカマのキビレに着いた。さらに進む。

何度か尾根上の小ピークを登ったりして進むとジョシのキビレに着いた。

ジョシのキビレから右へ下っていく。

美しいブナを満喫しながら下っていく。谷が近づいたところで少し崩れたところがある。普通に歩けば問題なし(でもソロだと捻挫でもすると大変・・・ほとんど誰も歩かないし携帯もつながらない)。

ジョシ谷に下りてきた。

ジョシ谷を下りていく。基本左側を下りる。

去年なかった倒木は乗り越えていく。

亀井谷との合流部手前で右側へ。

割れた道標がある。

ジョシ谷を振り返ったところ。

亀井谷を登っていく。踏み跡・リボンあり。

シャガの花が咲いていた。

八重のヤマブキソウ

去年ロープが張って有ったところで(切れている)左側へ渡渉する。梅雨で増水していてドボンしそうでカメラが・・汗。

廃林道を歩いていく。

ロープが貼ってある。

亀井谷に流れ込む沢を横切る。

廃林道が続いている。

緑がとてもきれい。

対岸は岩壁になっている。

対岸にリボンが見えている。ここで右側に渡渉する。ちいさなケルンがある。

谷の真ん中に小さなケルンがある。

渡渉している時に振り返ったところ。

対岸に石垣が見えている。

対岸にリボンがあり再び左側へと渡渉する。

廃林道を歩いていく。

廃林道が行き止まり。亀井谷にそそぐ沢が横切っている。

踏み跡・リボンがあり少し上へと上がって沢を横切る。

すると三十三曲がりだ。山腹を登っていく。

こちらも美しいブナ

台所原に着いた。ここで昼食タイム。

こちらもお気に入りのブナ林

台所原別れまで登ってきた。右に登るとすぐ恐羅漢山山頂だ。

朝と違って澄み渡った青空

山頂を後にして下っていく。

台所原別れを過ぎて

ここで右へ、登山口1.2kmの方向へ。

ゲレンデまで下りると下に車が見えている。

16時55分、駐車場まで戻ってきた。