令和2年(2020) 9月26日~27日 車 二人(yamapのkawai3126さんと)

赤岳2899m 日本アルプス・八ヶ岳 長野県/山梨県

1日目:ガス 2日目:曇りたまに晴れ間

1日目 八ケ岳山荘(6:55)→赤岳山荘・やまのこ村(7:55)→林道終点(8:55)→赤岳鉱泉(9:55)

2日目 赤岳鉱泉(3:00)→行者小屋(3:50)→阿弥陀岳分岐→文三郎尾根分岐→赤岳(5:30~5:45)→赤岳展望荘(6:25)→横岳(7:55)→硫黄岳山荘(8:30)→硫黄岳(9:00~9:25)→赤岳鉱泉(10:30~11:40)→赤岳山荘・やまのこ村(13:00)→八ヶ岳山荘(13:40)

アクセス 山陽道→/→中央道(~諏訪南インター)→八ヶ岳ズームライン→県道484号→八ヶ岳山荘駐車場

赤岳2899m 日本アルプス・八ヶ岳 長野県/山梨県

1日目:ガス 2日目:曇りたまに晴れ間

1日目 八ケ岳山荘(6:55)→赤岳山荘・やまのこ村(7:55)→林道終点(8:55)→赤岳鉱泉(9:55)

2日目 赤岳鉱泉(3:00)→行者小屋(3:50)→阿弥陀岳分岐→文三郎尾根分岐→赤岳(5:30~5:45)→赤岳展望荘(6:25)→横岳(7:55)→硫黄岳山荘(8:30)→硫黄岳(9:00~9:25)→赤岳鉱泉(10:30~11:40)→赤岳山荘・やまのこ村(13:00)→八ヶ岳山荘(13:40)

アクセス 山陽道→/→中央道(~諏訪南インター)→八ヶ岳ズームライン→県道484号→八ヶ岳山荘駐車場

kawai3126さんから八ヶ岳へのお誘いを受けて急遽前夜発で26日から一泊で登ることになった。まだ八ヶ岳は行ったことはなく赤岳には登りたいとのことなので赤岳鉱泉にテント泊をして赤岳~横岳~硫黄岳縦走をすることにした。

25日の夜、福山の私の職場にkawai3126さんが来られたが天気予報はよくない。別の山にしようかとヘルメットを置いていくも出発して3分程でやっぱり八ヶ岳にしよう。後悔するかも。とヘルメットを取りに帰って私の車で18時50分に出発した。

行きに道に迷って遅くなってはいけないので慣れた福山西インターから山陽道へ。中央道駒ヶ根SAで買い物をした。諏訪SAで仮眠をとって諏訪南インターでおりて八ケ岳山荘に着いた。車が結構停まっているけれどもこんな天気だからかまだまだ空きはある。八ケ岳山荘はすでにあいていたので駐車料金500円×2の1000円を支払った。トイレは100円だ。

準備を済ませて6時55分に出発した。「←登山道・美濃戸・硫黄岳・赤岳」との道標通りに左の未舗装林道へ。ポッシェットの温度計は25度。時々車道を迂回して7時55分にやまのこ村・赤岳山荘に着いた。赤岳山荘の入口に「マスク着用でないと入店できません」とあり椅子にマスクをつけたマーモットの象のぬいぐるみが置いてある。

こちらの駐車場は空いているところはまだあるがだいぶん埋まっていた。木橋を渡ってさらに未舗装林道を登っていく。ここの流れはいつも美しい。すぐ先の美濃戸山荘前でちょっと休憩し朝食を食べる。苔むした森がとても良い雰囲気だ。時々ショートカットルートを使って進む。林道に復帰し進む。一部コンクリ道がある。この先、少し開けたところがあるが山々は雲に覆われている。8時50分、右手に水力発電の小屋がでてきた。ならもうすぐ林道終点だ。

8時55分、林道終点に着いた。休まずこのまま進む。ここで橋を渡って砂防ダムの向こうへと登山道を歩いていく。ほんの一部だけれどきれいに紅葉した木がある。9時35分、温泉の湯に含まれている鉄分で赤くなった流れがある。トリカブトがたくさん咲いている。9時55分、たくさんのテントが見えていた。その向こうに赤岳鉱泉がある。こんな天気なのでたくさんとはいえまだまだ余裕がある。

良さげなところにテントを張る。今回もマーモットイオスIPだ。稜線ならやめておくがここなら問題ないだろう。kawai3126さんと話し合って今日はテントでのんびり過ごして翌朝3時に出発して赤岳でご来光を拝んで硫黄岳へと縦走することにした。11時からテント泊受付が始まるので申し込んだ。16時から温泉に入れるのでもちろん利用。すごく気持ちが良い。おかげで昼に続いて夜もぐっすり。担ぎ上げた発泡酒2缶とも飲んで夜はぐっすり寝ることができた。

翌日2時頃には醒めたのでとっても早い朝食を食べて3時に出発した。真っ暗だけれども時々星が見えている。ポッシェットの温度計は11度だ。意外にそこまで冷えてはいない。3時15分、ヘリポートの横を通った。3時25分、左手にロープが張ってある。入り込む人がいるのだろう。この先で登山道が右へ曲がった。木の階段がありマーモットの象のマークが付けてある。3時35分、中山展望台との分岐にでてきた。ここから下ってゆく。3時40分、「地蔵尾根・赤岳・横岳」の看板がでてきた。3時50分、行者小屋に着いた。今季は新型コロナの影響で小屋は閉まっているがテント場はあけてくれている。「赤岳・阿弥陀だ岳・文三郎道・中岳道」の看板の方向へと登っていく。4時05分、南沢・阿弥陀岳・赤岳文三郎尾根の分岐に着いた。「ここは阿弥陀岳分岐」とも看板にある。ここは左の「赤岳・文三郎尾根」の方向へ。しばらく歩くと階段道が続く。左に5つほどの明かりが見えている。団体さんが歩いているのだろうかとも思ったが動いておらず赤岳展望荘の明かりだった。そういえば誰も登ってこない。みんな硫黄岳経由で登っているのか?。

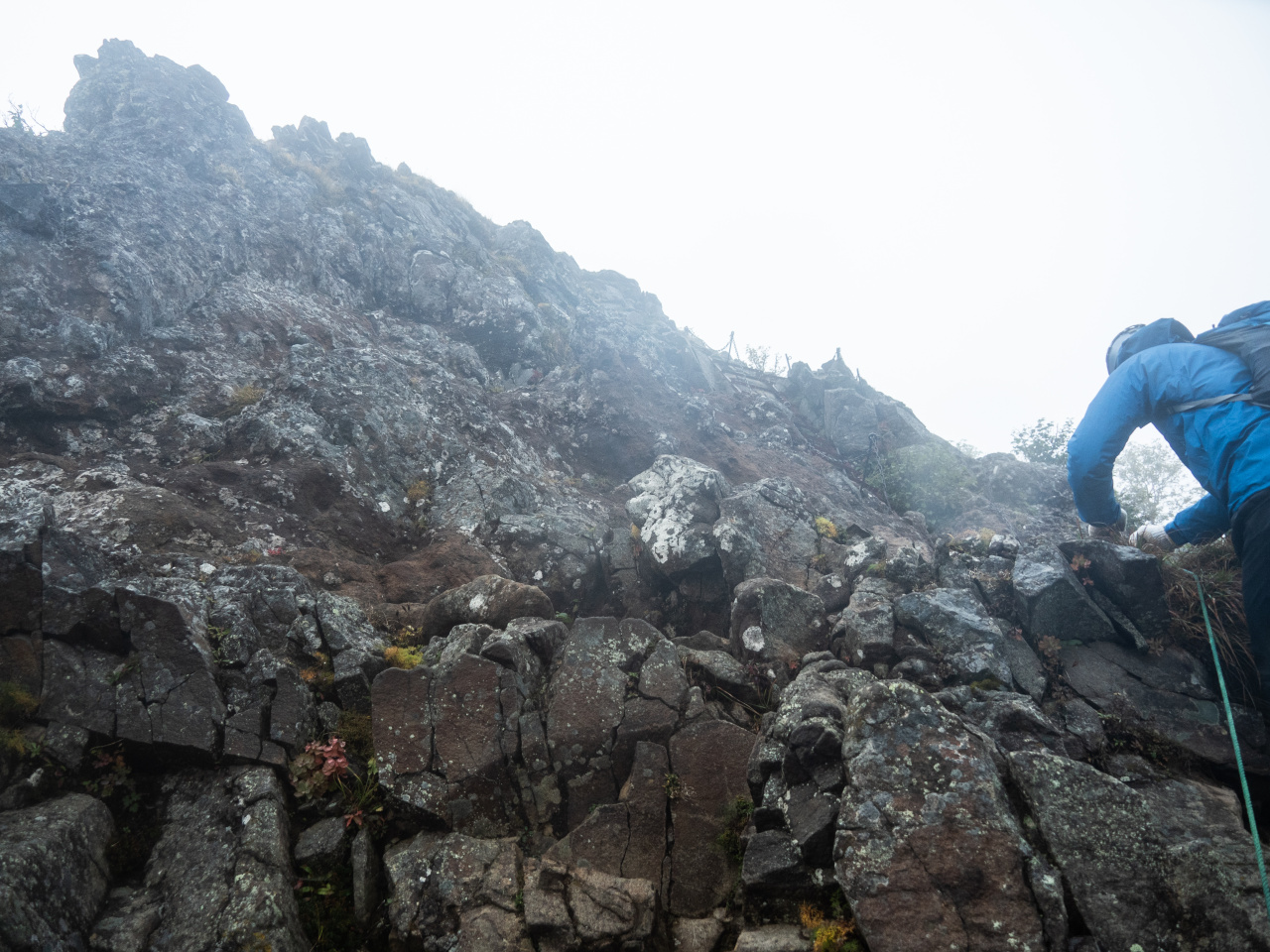

4時20分、ハイマツがでてきた。高山に来たなあと実感させてくれる。4時35分、両側にチェーンがある。4時50分、赤岳と阿弥陀岳の鞍部に着いた。ここが文三郎尾根分岐だ。暑いので上着を脱いだ。少し空が明るくなってきた。険しい赤岳がシルエットになって見えている。階段から鎖や岩場が主役になった。濡れているもののガバが多いので安心だ。

5時10分、キレット分岐に着いた。まっすぐ進むとキレット・権現岳だ。ここで左へ「赤岳山頂」の道標のさす方向へ。すぐ先に「落石注意」の看板がある。積雪期は怖いだろうが面白い。向こう側には雲海が広がっている。5時20分、分岐道標が見えてきた。鎖場を登ると上の「キレット・権現岳」との分岐が出てきた。前回も記憶がある。この分岐を少し登るとkawai3126さんが富士山が見えていると。ひと登りするときれいに雲上に富士山が見えている。冬型になるので諦めていたのでとてもうれしい。まだ雪は積もっている様子はない。これからだろう。山頂までひと登り。ハシゴを登って岩場を登っていくと「頂上山荘あと2分」看板がでてきた。

すぐに山頂に着いた。5時半だ。なんと山頂は二人で独占状態でびっくり。素晴らしい展望を二人じめ。ガスの中だろうと半分諦めかけていたがばっちり展望あり。周りは雲海だ。下には行者小屋が見える。瑞垣山・金峰山方向の平野には低い雲海が広がりとても美しい。ポッシェットの温度計は3度だ。

5時45分、閉鎖している山頂の小屋前へ。県界尾根との分岐を過ぎて横岳へと向かう。左に御嶽山・乗鞍岳が見える。雲海がとても美しい。大同心・小同心の左奥に硫黄岳が見えている。日の出の時間だけれども雲が多くて見えない。ただ雲がとても美しい。写真ではなかなか表現できない美しさだ。6時に再出発して横岳を目指す。前方に左が切れ落ちた稜線がありピークになっている。岩場やガレ場を下っていく。6時25分、振り返ると赤岳山頂分が大きくそびえている。稜線の先には赤岳展望荘が見える。阿弥陀岳の山頂部に雲がかかってしまったが山腹の黄葉がとても美しい。下には行者小屋と赤岳鉱泉が並んで良く見えている。

6時25分、赤岳展望荘に着いた。こちらは営業中だ。この先に左から険しい尾根が稜線に合流している。これが地蔵尾根だ。雪がないときも結構険しく見える。石に書き込まれているが何と書いているのかわからない。

6時35分、お地蔵さんのところに着いた。尾根が合流したピークを下っていく。シラタマの実がある。前方には荒々しい岩峰群がガスの中に見えている。最初の岩峰にはハシゴがつけられている。ここを過ぎるとガレ場を経て岩場を登って鉄梯子。振り返ると中央アルプスが良く見える。あちらは日が射しているようだ。阿弥陀岳の山頂が再び見えてきた。前方に尖った岩峰がある。岩峰の東側を巻いて次の岩峰との鞍部を稜線上へと岩場を上がっていく。kawai3126さんも楽しんでおられここで若者の団体と一緒になる。振り返ると流れる雲と赤岳が美しい。というか美しいところだらけ。次の岩峰は少しガレ場のような感じだ。ここを登りきると7時10分、道標があるが肝心の文字が消えている。草黄葉がとても美しい。次の岩場は西側を迂回する。先の方で二人組が写真を撮っている。かなりの高度感がありそう。私たちも撮ろうとする下にガスが湧いてきてそれほどの迫力が出なかったのは残念。若者グループも写真を撮っている。

次の岩峰をアスレチックのようにして右から登っていく。温度計は6度。山頂よりずっと高い。前方にきれいな尖った三角錐のピークがある。前方の岩場を西側から巻いて東側へと回り込み鉄ハシゴ(登り用と下り用があるようだ)を登ると土の地面が久しぶりに出てきてそこの先のピークに東側から回り込むとその上に出てきた。写真で撮ると迫力が出そうな岩場があって撮り合いっこする。右下に小同心だろうか見えている。南にはガスがとれた赤岳と阿弥陀岳が見えている。きれいに黄葉している。しばらく大きな岩場はなし。稜線沿いに歩いていく。7時45分、前方の大きなピークへと登っていく。7時50分、ピークの上に着いたが何も看板がない。さらに南にすぐのところにもピークがある。あちらの方が険しく高い。

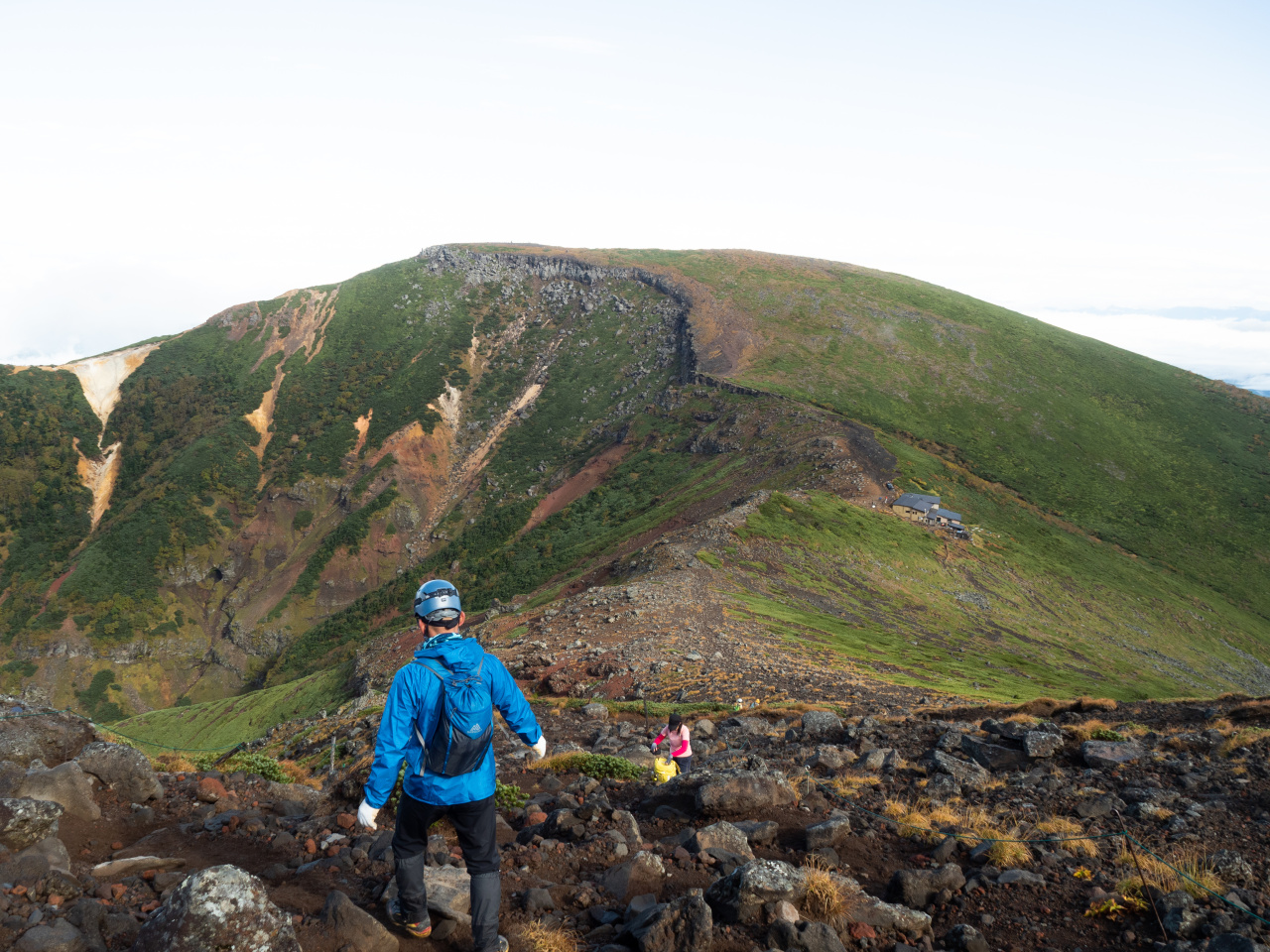

ハシゴを登って7時55分、そのピークの上に着いた。横岳との看板がある。ここが横岳山頂だ。前方に硫黄岳が見えるがガスが西から東へと流れている。横岳からは最後だろうか岩場だ。赤岳鉱泉でみかけた西洋の方々の団体さんが登ってきておられる。大人数なのでここ稜線のすぐ西には面白そうな鎖場があるが通るのはやめて東に付けられた登山道を下っていく。大同心の上のあたりのようだ。8時05分、岩場は終わり。面白くてあっという間に終わってしまった。再び富士山がみえている。少し山頂の上に傘雲の小さいのがかかっている。これまでの岩峰とは打って変わってなだらかなお椀を伏せたような山容の硫黄岳が前方に大きく見える。8時半にこの前泊った硫黄岳山荘の前を通って硫黄岳へと登っていく。途中、鳥がいるので撮ってみるが難しい。

すでに足にかなり来ていてヘロヘロ。サブザックなので軽いが・・。9時に山頂に着いた。記念写真を撮る。すっかり山にかかっていた雲がとれた。9時25分下山を開始する。岩の頭山頂を経て樹林帯の中を下っていくと大同心沢の分岐がある。もちろんそちらへは行かない。10時半、赤岳鉱泉に着いた。雨が降らぬうちにとテントをすぐに撤収してシチューセットを食べて満足満足。気温は14度。11時40分に出発した。

12時20分、砂防ダムのところ、林道終点に着いた。ここから林道を下りて行き13時に赤岳山荘へ。13時40分、八ケ岳山荘に着いた。とてもとても楽しい山行であった。さてこれから温泉へ。もみの湯で汗を流して諏訪南インターすぐのところのセルフスタンドでガソリンを入れて諏訪南インターで高速道路に乗って小規模の渋滞に遭いつつも名神へ。養老SAで夕食を食べて山陽道福山東インターで下りて23時前に職場に到着しここで解散。自宅には0時に着いた。赤岳~横岳はアスレチックのようで楽しい岩場が続いて面白かった。初めてのkawai3126さんも楽しんでおられた様子でとても良かった。

25日の夜、福山の私の職場にkawai3126さんが来られたが天気予報はよくない。別の山にしようかとヘルメットを置いていくも出発して3分程でやっぱり八ヶ岳にしよう。後悔するかも。とヘルメットを取りに帰って私の車で18時50分に出発した。

行きに道に迷って遅くなってはいけないので慣れた福山西インターから山陽道へ。中央道駒ヶ根SAで買い物をした。諏訪SAで仮眠をとって諏訪南インターでおりて八ケ岳山荘に着いた。車が結構停まっているけれどもこんな天気だからかまだまだ空きはある。八ケ岳山荘はすでにあいていたので駐車料金500円×2の1000円を支払った。トイレは100円だ。

準備を済ませて6時55分に出発した。「←登山道・美濃戸・硫黄岳・赤岳」との道標通りに左の未舗装林道へ。ポッシェットの温度計は25度。時々車道を迂回して7時55分にやまのこ村・赤岳山荘に着いた。赤岳山荘の入口に「マスク着用でないと入店できません」とあり椅子にマスクをつけたマーモットの象のぬいぐるみが置いてある。

こちらの駐車場は空いているところはまだあるがだいぶん埋まっていた。木橋を渡ってさらに未舗装林道を登っていく。ここの流れはいつも美しい。すぐ先の美濃戸山荘前でちょっと休憩し朝食を食べる。苔むした森がとても良い雰囲気だ。時々ショートカットルートを使って進む。林道に復帰し進む。一部コンクリ道がある。この先、少し開けたところがあるが山々は雲に覆われている。8時50分、右手に水力発電の小屋がでてきた。ならもうすぐ林道終点だ。

8時55分、林道終点に着いた。休まずこのまま進む。ここで橋を渡って砂防ダムの向こうへと登山道を歩いていく。ほんの一部だけれどきれいに紅葉した木がある。9時35分、温泉の湯に含まれている鉄分で赤くなった流れがある。トリカブトがたくさん咲いている。9時55分、たくさんのテントが見えていた。その向こうに赤岳鉱泉がある。こんな天気なのでたくさんとはいえまだまだ余裕がある。

良さげなところにテントを張る。今回もマーモットイオスIPだ。稜線ならやめておくがここなら問題ないだろう。kawai3126さんと話し合って今日はテントでのんびり過ごして翌朝3時に出発して赤岳でご来光を拝んで硫黄岳へと縦走することにした。11時からテント泊受付が始まるので申し込んだ。16時から温泉に入れるのでもちろん利用。すごく気持ちが良い。おかげで昼に続いて夜もぐっすり。担ぎ上げた発泡酒2缶とも飲んで夜はぐっすり寝ることができた。

翌日2時頃には醒めたのでとっても早い朝食を食べて3時に出発した。真っ暗だけれども時々星が見えている。ポッシェットの温度計は11度だ。意外にそこまで冷えてはいない。3時15分、ヘリポートの横を通った。3時25分、左手にロープが張ってある。入り込む人がいるのだろう。この先で登山道が右へ曲がった。木の階段がありマーモットの象のマークが付けてある。3時35分、中山展望台との分岐にでてきた。ここから下ってゆく。3時40分、「地蔵尾根・赤岳・横岳」の看板がでてきた。3時50分、行者小屋に着いた。今季は新型コロナの影響で小屋は閉まっているがテント場はあけてくれている。「赤岳・阿弥陀だ岳・文三郎道・中岳道」の看板の方向へと登っていく。4時05分、南沢・阿弥陀岳・赤岳文三郎尾根の分岐に着いた。「ここは阿弥陀岳分岐」とも看板にある。ここは左の「赤岳・文三郎尾根」の方向へ。しばらく歩くと階段道が続く。左に5つほどの明かりが見えている。団体さんが歩いているのだろうかとも思ったが動いておらず赤岳展望荘の明かりだった。そういえば誰も登ってこない。みんな硫黄岳経由で登っているのか?。

4時20分、ハイマツがでてきた。高山に来たなあと実感させてくれる。4時35分、両側にチェーンがある。4時50分、赤岳と阿弥陀岳の鞍部に着いた。ここが文三郎尾根分岐だ。暑いので上着を脱いだ。少し空が明るくなってきた。険しい赤岳がシルエットになって見えている。階段から鎖や岩場が主役になった。濡れているもののガバが多いので安心だ。

5時10分、キレット分岐に着いた。まっすぐ進むとキレット・権現岳だ。ここで左へ「赤岳山頂」の道標のさす方向へ。すぐ先に「落石注意」の看板がある。積雪期は怖いだろうが面白い。向こう側には雲海が広がっている。5時20分、分岐道標が見えてきた。鎖場を登ると上の「キレット・権現岳」との分岐が出てきた。前回も記憶がある。この分岐を少し登るとkawai3126さんが富士山が見えていると。ひと登りするときれいに雲上に富士山が見えている。冬型になるので諦めていたのでとてもうれしい。まだ雪は積もっている様子はない。これからだろう。山頂までひと登り。ハシゴを登って岩場を登っていくと「頂上山荘あと2分」看板がでてきた。

すぐに山頂に着いた。5時半だ。なんと山頂は二人で独占状態でびっくり。素晴らしい展望を二人じめ。ガスの中だろうと半分諦めかけていたがばっちり展望あり。周りは雲海だ。下には行者小屋が見える。瑞垣山・金峰山方向の平野には低い雲海が広がりとても美しい。ポッシェットの温度計は3度だ。

5時45分、閉鎖している山頂の小屋前へ。県界尾根との分岐を過ぎて横岳へと向かう。左に御嶽山・乗鞍岳が見える。雲海がとても美しい。大同心・小同心の左奥に硫黄岳が見えている。日の出の時間だけれども雲が多くて見えない。ただ雲がとても美しい。写真ではなかなか表現できない美しさだ。6時に再出発して横岳を目指す。前方に左が切れ落ちた稜線がありピークになっている。岩場やガレ場を下っていく。6時25分、振り返ると赤岳山頂分が大きくそびえている。稜線の先には赤岳展望荘が見える。阿弥陀岳の山頂部に雲がかかってしまったが山腹の黄葉がとても美しい。下には行者小屋と赤岳鉱泉が並んで良く見えている。

6時25分、赤岳展望荘に着いた。こちらは営業中だ。この先に左から険しい尾根が稜線に合流している。これが地蔵尾根だ。雪がないときも結構険しく見える。石に書き込まれているが何と書いているのかわからない。

6時35分、お地蔵さんのところに着いた。尾根が合流したピークを下っていく。シラタマの実がある。前方には荒々しい岩峰群がガスの中に見えている。最初の岩峰にはハシゴがつけられている。ここを過ぎるとガレ場を経て岩場を登って鉄梯子。振り返ると中央アルプスが良く見える。あちらは日が射しているようだ。阿弥陀岳の山頂が再び見えてきた。前方に尖った岩峰がある。岩峰の東側を巻いて次の岩峰との鞍部を稜線上へと岩場を上がっていく。kawai3126さんも楽しんでおられここで若者の団体と一緒になる。振り返ると流れる雲と赤岳が美しい。というか美しいところだらけ。次の岩峰は少しガレ場のような感じだ。ここを登りきると7時10分、道標があるが肝心の文字が消えている。草黄葉がとても美しい。次の岩場は西側を迂回する。先の方で二人組が写真を撮っている。かなりの高度感がありそう。私たちも撮ろうとする下にガスが湧いてきてそれほどの迫力が出なかったのは残念。若者グループも写真を撮っている。

次の岩峰をアスレチックのようにして右から登っていく。温度計は6度。山頂よりずっと高い。前方にきれいな尖った三角錐のピークがある。前方の岩場を西側から巻いて東側へと回り込み鉄ハシゴ(登り用と下り用があるようだ)を登ると土の地面が久しぶりに出てきてそこの先のピークに東側から回り込むとその上に出てきた。写真で撮ると迫力が出そうな岩場があって撮り合いっこする。右下に小同心だろうか見えている。南にはガスがとれた赤岳と阿弥陀岳が見えている。きれいに黄葉している。しばらく大きな岩場はなし。稜線沿いに歩いていく。7時45分、前方の大きなピークへと登っていく。7時50分、ピークの上に着いたが何も看板がない。さらに南にすぐのところにもピークがある。あちらの方が険しく高い。

ハシゴを登って7時55分、そのピークの上に着いた。横岳との看板がある。ここが横岳山頂だ。前方に硫黄岳が見えるがガスが西から東へと流れている。横岳からは最後だろうか岩場だ。赤岳鉱泉でみかけた西洋の方々の団体さんが登ってきておられる。大人数なのでここ稜線のすぐ西には面白そうな鎖場があるが通るのはやめて東に付けられた登山道を下っていく。大同心の上のあたりのようだ。8時05分、岩場は終わり。面白くてあっという間に終わってしまった。再び富士山がみえている。少し山頂の上に傘雲の小さいのがかかっている。これまでの岩峰とは打って変わってなだらかなお椀を伏せたような山容の硫黄岳が前方に大きく見える。8時半にこの前泊った硫黄岳山荘の前を通って硫黄岳へと登っていく。途中、鳥がいるので撮ってみるが難しい。

すでに足にかなり来ていてヘロヘロ。サブザックなので軽いが・・。9時に山頂に着いた。記念写真を撮る。すっかり山にかかっていた雲がとれた。9時25分下山を開始する。岩の頭山頂を経て樹林帯の中を下っていくと大同心沢の分岐がある。もちろんそちらへは行かない。10時半、赤岳鉱泉に着いた。雨が降らぬうちにとテントをすぐに撤収してシチューセットを食べて満足満足。気温は14度。11時40分に出発した。

12時20分、砂防ダムのところ、林道終点に着いた。ここから林道を下りて行き13時に赤岳山荘へ。13時40分、八ケ岳山荘に着いた。とてもとても楽しい山行であった。さてこれから温泉へ。もみの湯で汗を流して諏訪南インターすぐのところのセルフスタンドでガソリンを入れて諏訪南インターで高速道路に乗って小規模の渋滞に遭いつつも名神へ。養老SAで夕食を食べて山陽道福山東インターで下りて23時前に職場に到着しここで解散。自宅には0時に着いた。赤岳~横岳はアスレチックのようで楽しい岩場が続いて面白かった。初めてのkawai3126さんも楽しんでおられた様子でとても良かった。

地図 出典 国土地理院

備考 下山後、日帰り温泉のもみの湯によって帰りました。県道484号から八ヶ岳山荘へ向かう道路への分岐がややわかりにくいので見落とし注意。

garminconnect

装備

靴 シリオ P.F.46

ザック グラナイトギアCROWN60に天蓋を取り付けたもの

その他 ダブルストック(カリマー)・GPS(fenix5x+oregon400t)・・Marmot EOS 1P・モンベルの900#2・シュラフカバー・ヘルメット・プラズマ1000 ダウンジャケット

備考 下山後、日帰り温泉のもみの湯によって帰りました。県道484号から八ヶ岳山荘へ向かう道路への分岐がややわかりにくいので見落とし注意。

garminconnect

装備

靴 シリオ P.F.46

ザック グラナイトギアCROWN60に天蓋を取り付けたもの

その他 ダブルストック(カリマー)・GPS(fenix5x+oregon400t)・・Marmot EOS 1P・モンベルの900#2・シュラフカバー・ヘルメット・プラズマ1000 ダウンジャケット

赤岳山荘にて

紅葉が少し始まっていた。

トリカブトの季節

赤岳鉱泉のテント場

二日目3時に出発して文三郎尾根経由で赤岳山頂へ。

文三郎尾根上部は岩場続きで面白い。

東側は低い雲海が広がっていた。

北方面、横岳や硫黄岳を望む。

冬型になるというので諦めていた富士山が姿を見せてくれた。

赤岳から横岳へ。岩場が続いていて面白い。

中央アルプス

御嶽山

ミヤマダイコンソウの紅葉かな

赤岳と阿弥陀岳

左に甲斐駒、真中奥に仙丈ケ岳

紅葉が始まった南八ヶ岳

阿弥陀岳アップ

赤岳アップ

行者小屋

横岳山頂から硫黄岳への縦走路

横岳を振り返ったところ。

富士山がまた見えてきた。

雲海好きにはたまらない♪。

8月にはコマクサロードになるところ。

浅間山

硫黄岳山荘と硫黄岳

穂高連峰かな

硫黄岳山荘

雄大な山容の硫黄岳

硫黄岳の爆裂火口

硫黄岳より北を望む、西天狗岳と東天狗岳

八ケ岳山荘の駐車場に車を停めた(赤岳山荘までは林道があれていて底を擦りそうだし運転に自信がないので・・・・)

山小屋などを利用するにはマスク必須です。

赤岳山荘から北沢経由で赤岳鉱泉を目指す。

紅葉はまだまだだけれども紅葉した木は時々あった。

トリカブトの季節

赤岳鉱泉に着いた。テントを張って天気が悪いので1日目はゴロゴロ。

二日目は三時出発。中山展望台分岐を経て行者小屋へ。

行者小屋に着いた。

文三郎尾根で赤岳を目指す。

阿弥陀岳分岐

最初の方は階段が多い。

文三郎尾根分岐

山頂方面が見えてきた。

キレット分岐(上にもある)

鎖やはしごもあって上部は楽しい。

ガスの中かもと思っていたが展望あり!。

もうすぐ山頂へ。

諦めていた富士山の姿が。

東側は雲海

しっかりした岩場で楽しく登ることができる。

赤岳山頂。まさかの2人独占。

すぐ向こうに頂上山荘(今季閉鎖)が見えている。

硫黄岳・横岳

黄葉と富士山

赤岳展望荘

お地蔵さん

地蔵尾根分岐

シラタマの実

横岳へは岩場が続く。

中央アルプスが良く見えている。

御嶽山

インスタ映えするところ。

kawai3126さんも・・でもガスが。

硫黄岳から縦走してくるハイカーが多かった。

赤岳と阿弥陀岳

行者小屋が見えている。

横岳が見えてきた。

横岳山頂手前にて

ハシゴを登って

横岳山頂

もう少し岩場が続く。

再び富士山が見えてきた。

硫黄岳

浅間山

8月にはコマクサロード

硫黄岳山荘

硫黄岳を登っていく。

爆裂火口

硫黄岳山頂からは北側にある天狗岳が見えている。

山頂で記念撮影。

赤岳鉱泉へ下りていく。

登ってきた峰々が見えている。

眼下に赤岳鉱泉

やがて樹林帯へ。

赤岳鉱泉に下りてきた。

テントを撤収し

腹ごしらえをして下山する。

赤岳山荘

八ケ岳山荘に着いた。もみの湯で汗を流して広島へ。